生平传记

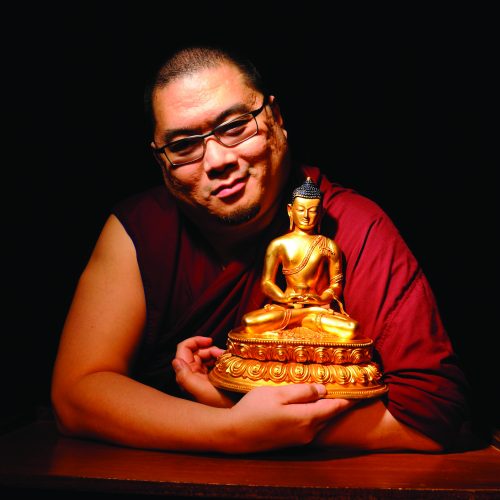

尊贵的詹杜固仁波切是一位扬名国际的佛教导师。作为悠长转世系谱中的第廿五位转世,詹杜固仁波切的前世除了曾是印度、尼泊尔及西藏的佛教大师,最久远者甚至可追溯至超过2500年前佛陀的时代。仁波切是马来西亚克切拉佛教团体的创办人,一生致力于撰写佛学评注、教诲和书籍,因此吸引了无数来自全世界各地的追随者。仁波切倾尽一生,兢兢业业实修佛陀法教、持守清净戒律,还善用网络广弘圣教。

追随佛足

第廿五世嘉杰詹杜固仁波切生平简介

詹仁波切至尊丹增梭巴永丹嘉措,是甘丹圣教无等祥德、⻓久以来誓言清净的金刚兄弟……

– 至尊嘉杰赤江卓图仁波切

“长大后的你,想要成为怎样的人?”多数小孩的回答皆相去无几,不外乎是消防员、警察、医生、宇航员或工程师。然而,尊贵的廿五世嘉杰詹杜固仁波切的答案却与众不同。

仁波切可说是一个不平凡的孩子。在仁波切成长的美国新泽西州豪威尔镇的僧人们清楚记得,有个小男孩花了数小时凝视着佛坛,记住了每尊佛像的大小细节。当其他小孩在外玩耍时,仁波切就跟着寺院周围的僧人们,并向他们提问了无数的问题;当其他小孩都渴望和朋友们一起到商场闲逛时,仁波切最喜欢的莫过于坐在祈祷大厅里,一连数小时地持诵心咒。

僧人们还记得一个调皮捣蛋,但却十分善良的小男孩。他借了几百本书如饥似渴地阅读,以吸收他能掌握到的每一点佛法知识。他对佛陀的教诲有着难以置信的记忆力——无论该修持法门多么复杂,只需教授一次,他就会永生不忘。在某些人看来,这仿佛不是新获得的知识,而是前世圆满精进修持的记忆。

最重要的是,僧人们犹记得一个小男孩本能地对他的第一位上师——南印度最伟大的藏传佛教寺院住持之一——堪殊洛桑达庆仁波切表现出非同寻常的大虔敬心。这种油然而生的深厚上师依止心,在往后的日子成了仁波切一生的一个显著特征。

然而,尽管仁波切拥有许多佛法的特质,他那时的生活却布满了坎坷和波折。与其他自幼就被认证为转世高僧的“灵童”相比,仁波切的童年过得并不容易——他的成长环境充满了被遗弃、暴力和孤独的色彩,与他渴望成为寺院一份子的憧憬相去甚远。

仁波切今世的旅程始于1965年10月24日。他在台湾省台北市出生,母亲是蒙古人,父亲是西藏人。其父罗桑嘉措曾是一名僧人,居住在台湾,并为达赖尊者服务;其母蒂娃宁波公主是成吉思汗的后裔。仁波切的母亲在全然不知仁波切的父亲在西藏早有家室的情况下怀上了仁波切。在当时的社会,未婚生子被视为是耻辱,仁波切的母亲因无法承受巨大的社会压力,转而将他送给别人领养。

即便早在那时候,就已有种种迹象指出,仁波切并非寻常的婴儿。 怀上仁波切的每一个夜晚,蒂娃公主都会梦见一头小白象进入庭院,而她则会将白象系在一棵树旁。这不禁让人联想起摩耶夫人的经历——她怀着儿子悉达多·乔达摩时,梦见一头白象进入其子宫。尔后,悉达多成为具足功德的佛陀;而仁波切则成为金刚乘佛教在东南亚最重要的弘法者之一。

仁波切诞生那一天,蒂娃公主梦见众多高僧大德前来她家举行法会——这预示着摩诃萨或法王降世的瑞兆。蒂娃公主的分娩过程既顺利且毫无痛楚。在佛教里,这被视为是菩萨诞生的象征。菩萨是出世间众生,具备无量的慈悲心,而且总是自发的利乐他人。祂的存在不会给任何人带来痛苦,即便是生下祂的母亲。

事实亦如此,仁波切一直在设法解除众生之苦——实体上,仁波切设立克切拉香积厨,为无家可归、贫困的人布施食物;心灵上,仁波切弘扬珍贵的佛法,将众生引入佛门。因此,了解了仁波切出生前后的情况后,便可清楚地看出仁波切在无数前世的修持中圆满成就的菩萨本质,自幼便表露无遗,而事实上,打从仁波切出生那一刻即显现出来了。

仁波切出生时名叫伊斯卡明王子。七个月大时,其转世身份首次获得半官方认证。随后,仁波切也分别在洛杉矶、南印度和尼泊尔经历过类似的认证过程。直到1990年5月31日,24岁的仁波切终于被正式认证为转世高僧,并举行坐床礼。

除了预示其诞生的祥瑞之梦,仁波切的人生故事从许多方面来看,都与佛陀的故事相呼应。正如一圣人曾预言净饭王的儿子悉达多会证得佛果一样,在台北市,前来寻找伊斯卡明王子的僧人们也认证他为高僧转世。僧人们向蒂娃公主请求让他们将小王子带回寺院接受佛法教育。然而,在寺院出家就意味着必须向寺院管理处透露孩子父亲的名字。由于受到前情人背叛的伤害,蒂娃公主不愿透露孩子父亲的身份,因而拒绝了僧人们的请求,并表示,如果这个孩子真是他们口中所谓的高僧转世,总有一天他会找到返回寺院的路。

她不知道她的决定将会对他的余生有何影响。过了数十载,仁波切才回到寺院,就像悉达多在其父王净饭王拒绝接受圣人们对他的预言后,也过了几十年才离开宫殿去寻求证悟一样。

然而,与悉达多的父亲试图利用荣华富贵来分散儿子对佛法的追求不同,仁波切的成长经历恰恰相反。在台湾度过了一段饱经风霜的童年后,仁波切于1972年七岁时被美国新泽西州豪威尔的一个卡尔梅克蒙古家庭领养,并在此度过他往后的十年。养父母为他更名为布尔查·布珈雅。即便如此,仁波切的生活并没有得到多大的改善,他仍经常遭受虐打。唯一不同的是仁波切居住的地方离北美最早的藏传佛教寺院之一——拉昔甘巴林只有10分钟的路程。就在这里,仁波切遇见了他的第一位上师——堪殊洛桑达庆仁波切。

仁波切终其一生总是对佛法表现出一种难以抑制、永无止境的渴望。他在新泽西州的图书馆里到处搜寻有关佛教的书籍,这一点就充分显现出仁波切对佛法的热爱。考虑到当时是20世纪70年代,在美国的一个乡村小镇,要做到这一点并不容易。因此,仁波切只要看到任何佛相,就会将之打印,并供奉在家中的佛坛。此外,他也会绘画佛相,涂上色彩,制成佛坠,然后假装加持它们,并将之送给亲朋戚友——即使年纪轻轻,仁波切打从心里便知道佛坠会加持和庇佑佩戴者。

然而,仁波切只能在私底下进行这一切的佛法活动,因为一旦被养父母发现,严厉的殴打和惩罚很快就随之而来。仁波切的父母已经为他们的独子规划好人生道路——接受教育、成家立业,并为他们添加孙儿。对他们而言,这是反映了他们作为成功的移民和父母的一场美国梦。唯一的问题是,他们的美国梦与儿子的美国梦截然不同。仁波切只想快些长大,然后再像前世那般,穿上一身藏红袍。

养父母的威胁和惩罚并没有将仁波切吓倒,反之,他坚持不懈,总是找尽理由留在寺院。不管是修剪草坪、洗碗还是整理祈祷大厅,仁波切都会自动自发去做。即便冒着一回家就被殴打的风险,仁波切依然凭直觉奉行了佛教古老的事师精神。仁波切的弟子后来发现,仁波切正是凭靠着这份同样的决心来利乐他人,即使必须付出巨大的个人代价,他也总是想方设法去协助众生。

仁波切当时的佛法弟子也见证了他这一决心。他们还记得那一个快乐、聪明,天生对佛法具有浓厚的兴趣,且对即便是最微妙的佛法教诲都能一点即通的孩子。后来,作为一名上师,仁波切因能使用通俗易懂的语言来表述复杂的佛教哲理而闻名。早在拉昔甘巴林时,仁波切就已初次显现了他的说法能力。许多成年人往往会请年少的仁波切为他们解释堪殊仁波切的教诲。16岁那年,仁波切在新泽西家中所遭受的虐待益发严重,更开始威胁到他的佛法修持,忍无可忍之下,仁波切离家出走,而这一切也跟着他来到了洛杉矶。

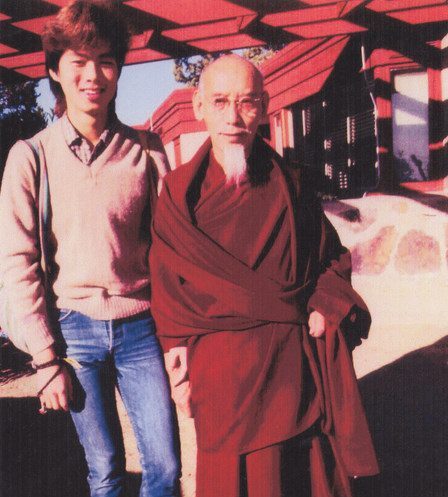

20世纪80年代的洛杉矶是一个狂野的小镇,被享乐主义和物质主义的咒语所笼罩。这是净饭王为了延缓悉达多的证悟之路而打造的一个现代真实版的娱乐宫殿。尽管困难重重,但在前世利生誓言的驱使下,仁波切再一次被佛法牢牢吸引。就在这片几乎没有佛法的荒原里,仁波切遇到了他的第二位上师——尊贵的格西蔟亲格而辛,以及深刻改变其人生的根本上师——至尊嘉杰宋仁波切。

在二位显密大师的教导和培育下,仁波切以指数级的速度与他前世的修持重新接轨。在1983年短暂的六个多月里,嘉杰宋仁波切将仁波切往后一生勤修不辍的主要修持和教诲都悉数传授给了仁波切,其中也包括了多杰雄登护法的修持法门。仁波切向嘉杰宋仁波切承诺,他将受戒为僧。宋仁波切答应了,并给仁波切安排了一个位于宋拉章(他的私人办公室和家园)内的住处。

1987年12月,仁波切抵达南印度的甘丹萨济寺,兑现了他对上师的承诺。而早前的几个月,仁波切则在尼泊尔和印度北部的达兰萨拉度过,并在那里接受至尊第十四世达赖尊者授予比丘戒。然而,初抵甘丹寺时仁波切的心情却是苦乐参半的,因为他最挚爱的上师嘉杰宋仁波切那时已经圆寂,仁波切只能在没有上师的情况下加入宋拉章。尽管痛失上师,仁波切依然信守承诺,加入甘丹寺,并在当代一些最著名的大师座下继续修行。

寺院的生活对仁波切而言并不轻松——缺乏功德主的供养,仁波切几乎食不果腹;他的房间紧挨着牛棚,不但没有水供,屋顶也因年久失修而漏水。尽管印度缺乏美国所有的时尚舒适,仁波切仍然保持乐观态度。他从未在意任何肉体上的挑战,毕竟他终于到达了他一直梦想的地方。在一片出家班智达的海洋中,每个人都在为证得究竟佛果而奋斗不息,仁波切从未如此快乐过。

虽然仁波切自己常要忍饥挨饿,但其慷慨本性从未离他而去。僧人们经常看到仁波切将他进右的一点食物分给小鸟和流浪狗,而且未曾抱怨过。多年以后,仁波切的弟子通过当时的照片,才得知仁波切曾经历的艰苦。

也正是在甘丹寺,尽管仁波切没有自己的功德主,却仍发起许多慈善活动——为僧人们、西藏难民和当地印度社区筹集了上百万资金,主要用于安装水泵、支付医疗费、购买乳牛和水牛为僧人提供牛奶、资助贫困家庭的学费、资助养老院、学校和社区民众会堂,以及为贫民提供食物。

在筹集资金之余,仁波切还参加佛法课,并且是寺院教育委员会的成员。在上师堪殊强巴耶喜仁波切担任住持期间,仁波切也兼任了其秘书的职务。后来,仁波切无微不至地照顾堪殊仁波切,使其糖尿病得到控制,这项举动被众人视为是挽救了堪殊仁波切性命的唯一关键。

当年同在寺院里的老僧人们每当回想起仁波切的努力不懈,总是充满了感激。对他们中的许多人来说,堪殊仁波切是他们主要的哲学及经论上师,也是他们所有的知识、功德和成就的来源。正因堪殊仁波切孜孜不倦地转法轮,这些僧人中有者今日才能成为德高望重的大师。倘若仁波切没有设法解决堪殊仁波切的糖尿病问题,就不会有今天的这一切。堪殊仁波切将会过早示寂,而寺院也会面对在知识、智慧和学识上不可弥补的损失。

在这期间,仁波切的生活依然十分艰苦。然而,就像所有与侍奉僧伽有关的事情一样,事情很快便迎来曙光,仁波切的生活条件不久后也得到了改善。就在寺院的这些年里,仁波切与他的生父重新有了联系。罗桑嘉措在一个藏历新年里向仁波切请求原谅。他为仁波切因被遗弃而遭受的痛苦致歉。作为一名前僧人,罗桑嘉措清楚看到仁波切的纯净戒律、修行层次、坚定不移的上师依止心,以及为甘丹萨济寺服务的决心,并因此而深受感动,促使他后来成了仁波切的主要功德主之一。

这一切不仅让仁波切挨饿的日子步入尾声,而当仁波切终于在1990年被认证为转世高僧时,其父也赞助了他整个坐床礼。后来,罗桑嘉措还慷慨解囊,供养一座新居给仁波切。随着詹拉章的落成,仁波切也结束了在漏雨牛棚里的生活,但出于其深厚的上师依止心,仁波切立刻就将自己的两层新居供养给他的上师——堪殊强巴耶喜仁波切。

然而,菩萨从不久歇,就像仁波切生命中的许多时刻一样,这田园般的时光很快便结束了。1992年,大批僧人从西藏涌入。由于住宿短缺,他们被迫睡在外面的走廊上。到了雨季,许多人很快就染上了肺结核或被蛇咬伤。鉴于扩展僧人宿舍的工作刻不容缓,仁波切在他的上师尊贵的堪殊拉谛仁波切、堪殊强巴耶喜仁波切以及其护法多杰雄登的指示和加持下,前往马来西亚展开了一场弘法之旅。

这并不表示仁波切十分乐于离开寺院。自20多年前,蒂娃公主首次拒绝僧人们将他带回寺院时算起,仁波切花了多年时间才得以重返寺院。然而,就像他被领养而离开台湾、被迫逃离新泽西,或离开洛杉矶远赴印度一样,仁波切又一次不得不离开他曾经视之为家的地方。

尽管如此,他对僧人们所怀负的责任感,以及他对上师和护法的依止心还是占了上风。仁波切的上师们陈述了他们的理由——年轻的仁波切能说一口流利的英语,并已精通佛典和经论,没有人比他更适合担起这项任务了。因此,仁波切唯有将自己到喜马拉雅山脉深处闭关深修的愿望搁置一旁,收拾了两个手提箱,离开印度。两个手提箱里分别装着衣服和书籍,以及分发给在家众的护身符和加持品。抵达马来西亚后,仁波切随即展开一场全国性的弘法之旅,会见了成千上万的人,完成了数百场开示,还进行了无数加持。

仁波切在印度朝圣时,曾偶遇几个马来西亚籍佛教徒。此前,仁波切从未听闻过马来西亚,由此可见,他对东南亚国家的了解是有限的。毕竟,对他来说,除寺院外,任何地方他都提不起兴趣。然而,令仁波切惊喜的是,他在这里受到了极其热烈的欢迎。他从不知道马来西亚有那么多佛教徒,而他们也立刻对这位年轻僧人产生了好感。

当仁波切正如火如荼地展开他的马来西亚弘法之旅时,关于这位既风趣又通晓哲理的年轻西藏上师的消息也开始传开。他提出的建议既切合现实又实用,而他也对人们在日常生活中所面临的挑战表现出理解,常不辞劳苦地为他们出谋献策,还用流利的英语给予开示。

仁波切也成了广为人知精通佛教仪式的大师,擅于疗愈,甚至化解巫术和邪灵干扰。他也因其准确的占卜能力而广受欢迎。那些严格遵从其占卜建议的人发现,仁波切的预言精准无比,而他所提供的解决方案也都十分有效,使得他们的困境得到解决、顽疾和病痛得以疗愈、关系取得改善,事业也得到了发展。

最重要的是,那些见过年轻仁波切的人都被其真心想要弘法利生的大愿所打动。不久之后,善款开始涌进,这都是那些虔诚和心怀感激的善信们所捐助的。

三个月后,仁波切凯旋回到甘丹寺,与他同行的还有一些马来西亚籍弟子。在整个社区数千名僧人面前,仁波切供养了足以建造一整栋僧舍所需的全部资金。如此一来,寺院的住宿问题便得到解决。仁波切的上师堪殊拉谛仁波切和堪殊强巴耶喜仁波切为此感动得落下喜悦的眼泪,因为这么一来再也没有僧人会因恶劣环境而生病或被蛇咬伤了。

然而,那些曾跟仁波切结下善缘的马来西亚信众却对仁波切念念不忘。在接下来的几年中,越来越多人前往印度拜访仁波切,请求他返回他们的国家继续弘法。渐渐的,仁波切与马来西亚的关系日益加深,直到2004年,仁波切终于在当地成立了克切拉佛教团体进一步发展他的愿景和弘法事业。

在仁波切的指导下,佛法不再是局限于学者感兴趣的枯燥理论,也不再是只能吸引嬉皮士和新时代灵性追寻者的深奥抽象概念。仁波切的善巧引导,使得佛法活了起来,仿佛从书中一跃而出,变得十分生动有趣,让人印象深刻。体验性学习迅速成了仁波切的标志,这都归功于他使得大家都意识到即便到了21世纪的今天,佛法依然跟我们密切相关且一样实际可行的能力。

仁波切不仅一如既往地继续以他初到马来西亚时的方式服务众生,而且在菩萨天性的驱使下,为了能利惠全球各地更多有情众,仁波切还进一步采用创新的方式来弘法。仁波切是第一个创建广泛网络平台,将佛法弘扬到世界各个角落的藏传佛教上师。 时至今日,仁波切的博客依然费用全免地为大家提供大量的佛教知识、教诲和图片。这不仅史无前例,而对于生活在远离佛法中心和具格上师的偏远地区的人们来说,更是一个极其珍贵的佛法资源。

生活在这个时代的我们,不拥有足够的功德资粮可以亲见释迦牟尼佛。所幸还有一位上师能示现若此卓越、多元的方式,引领我们在心灵、情绪和修行上都能取得进展。然而,许多时候我们都视之为理所当然,甚至忽视了其珍稀程度。试想看,在千百亿个有形和无形众生中,只有极少数超凡圣者能在大悲心的驱使下,实践他们前世的誓言,一次又一次乘愿归来,引领众生解脱苦难。

在这寥寥可数的圣者当中,只有一位在120个国家里独选了马来西亚。而在马来西亚众多城市和数百万人口当中,他又选择了创建克切拉来延续其前世的事业,孜孜不倦地将佛法带给全世界。

就如同硬要将佛陀的证悟之道说成不过是一连串巧合下的产物一样,若要将仁波切的人生历程说成纯属偶然,也同样显得强词夺理。事实上,一切的合理解释都可追溯到仁波切的前世。正是因为他在前世有意且目标明确、心怀慈悲地创造了各种善因,今世才能因缘具足,推动他继续走上利乐众生的道路。这就是菩萨之所为。

藏历土猪年7月6日,即西历2019年9月4日,晚间9时49分,仁波切完成其世间法业而示寂入定,安住净光长达两天,随即于2019年9月6日清晨,心识融入法界。

得知仁波切入示寂后,全球各地的弟子、寺院、朋友和传承持有人无不连日守夜,念诵尊贵的第廿五世嘉杰詹杜固仁波切的速返祈请文。此祈请文由我们的传承法王——至尊嘉杰赤江卓图仁波切所作,诚心祈请嘉杰詹杜固仁波切圆满无误的转世速返世间,继承其法业。

2019年9月8日,来自甘丹寺的僧人们举行完传统仪式和法会后,仁波切的法体(色身)被恭迎返回克切拉禅修林。数百人聚集排队长达6小时,只为与其大宝上师进行最后一次会面。

随后的三个星期里,当地的佛教高僧、政府官员,以及从世界各地飞到马来西亚的高僧大德齐聚一堂,向仁波切行最后的敬礼。这些僧人在荼毗典礼的准备工作上扮演了关键的角色。庄严盛大的筹备过程,仿佛向一位真正的法王致敬。荼毗现场搭置了帐篷,并饰以绫罗绸缎、唐卡和仁波切最喜爱的鲜花,而最核心的部分,则是一座庄严华丽且彩绘精美的大型荼毗塔。仁波切的法体由最亲近的弟子恭送入内,随后伴随仪式将13种殊胜物质投入燃起的火堆中,正式展开荼毗仪式。

在荼毗过程中,天空、云层和荼毗圣火升起的烟雾中,出现了许多瑞兆。而接下来的几天里,更多瑞兆也相继出现,有者还出现在亲近弟子的梦中。与此同时,数千英里之外的印度和尼泊尔也纷纷传来各种瑞兆的捷报。

荼毗之火持续燃烧了好几天,直到2019年10月7日,荼毗塔终于降至可开塔的温度。就在按照传统仪式拆除荼毗塔的过程中,最能证明仁波切已圆满觉悟的征象昭然若揭。仁波切的圣骨灰中出现了上百颗形状完美、呈珍珠状的白色小珠子。 高僧们立刻就认出这是珍贵的白舍利( 藏:ringsel,梵:sariras)。这些舍利被庄严地供奉起来,以为一位万中无一的上师重返世间造善因的后续工作做准备。

有些人可能会哀叹错过了与释迦牟尼佛相遇的机会,但事实上,在2500多年后,他已化现为东南亚的一位菩萨,置身于我们之中,用其53年的光辉岁月,为我们创造了各种让我们更贴近自身佛性的内、外环境。

仁波切的暂时离去在无数众生的心中留下不可磨灭的印记。仁波切终其一生着重学习和实修《菩提道次第》、《事师五十颂》、《修心八颂》,以及《利器之轮》。随着仁波切的示寂,他留下了修心、上师依止心和《三主要道》的宝贵教法。

作为仁波切的弟子,能拥有如此宝贵的机会来侍奉这样一位罕见而珍贵的圣者,并奉他为我们的上师,我们永存感激。我们一直都知道自己正追随着佛陀的脚步前行,因此,比起以往任何时刻,此刻更是我们展开自己的生生世世之旅的时候。我们满怀信念,等待并盼望我们所敬爱的大宝上师——尊贵的嘉杰詹杜固仁波切·丹增梭巴·永丹嘉措早日乘愿归来,继承其弘法利生之大业。